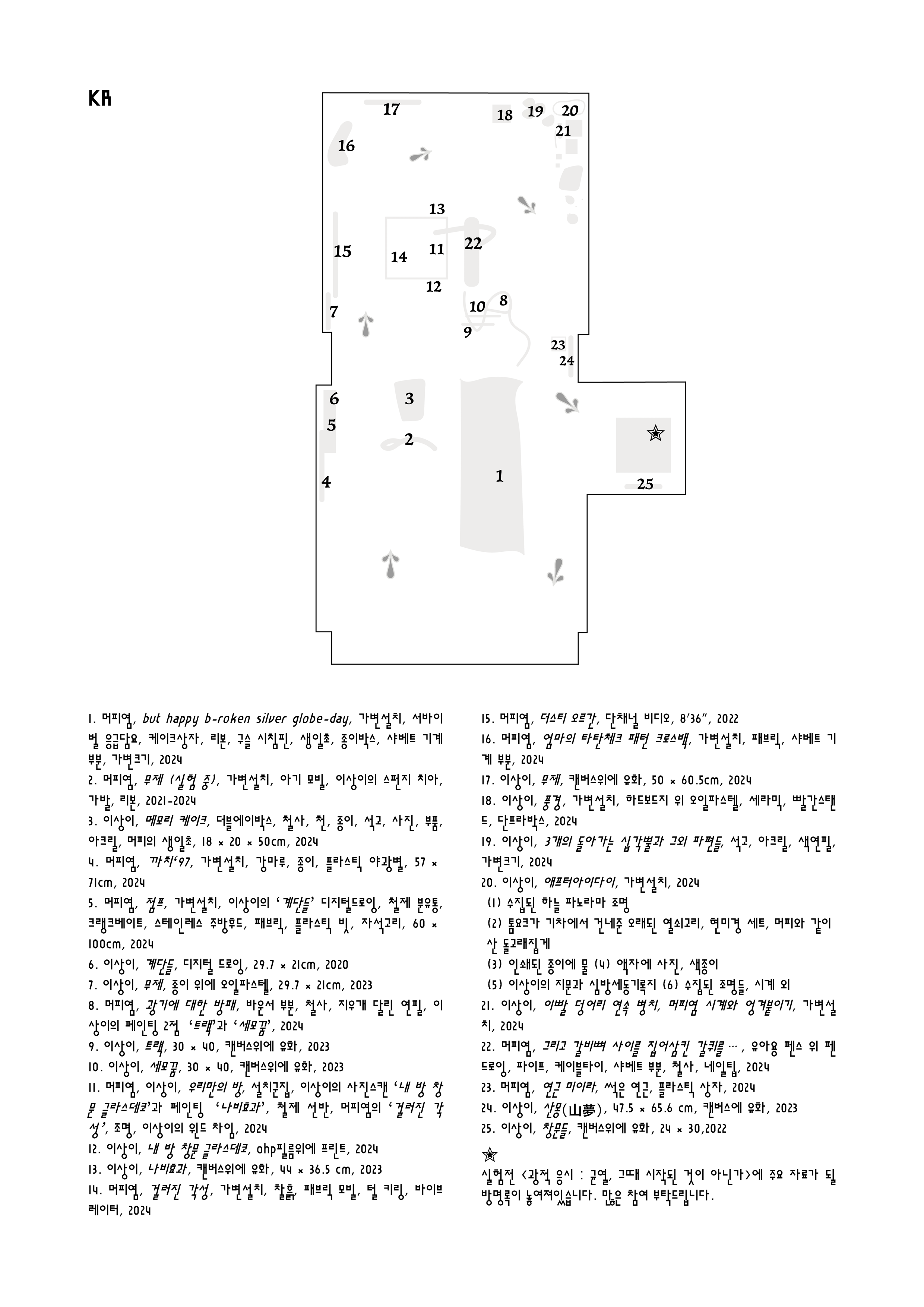

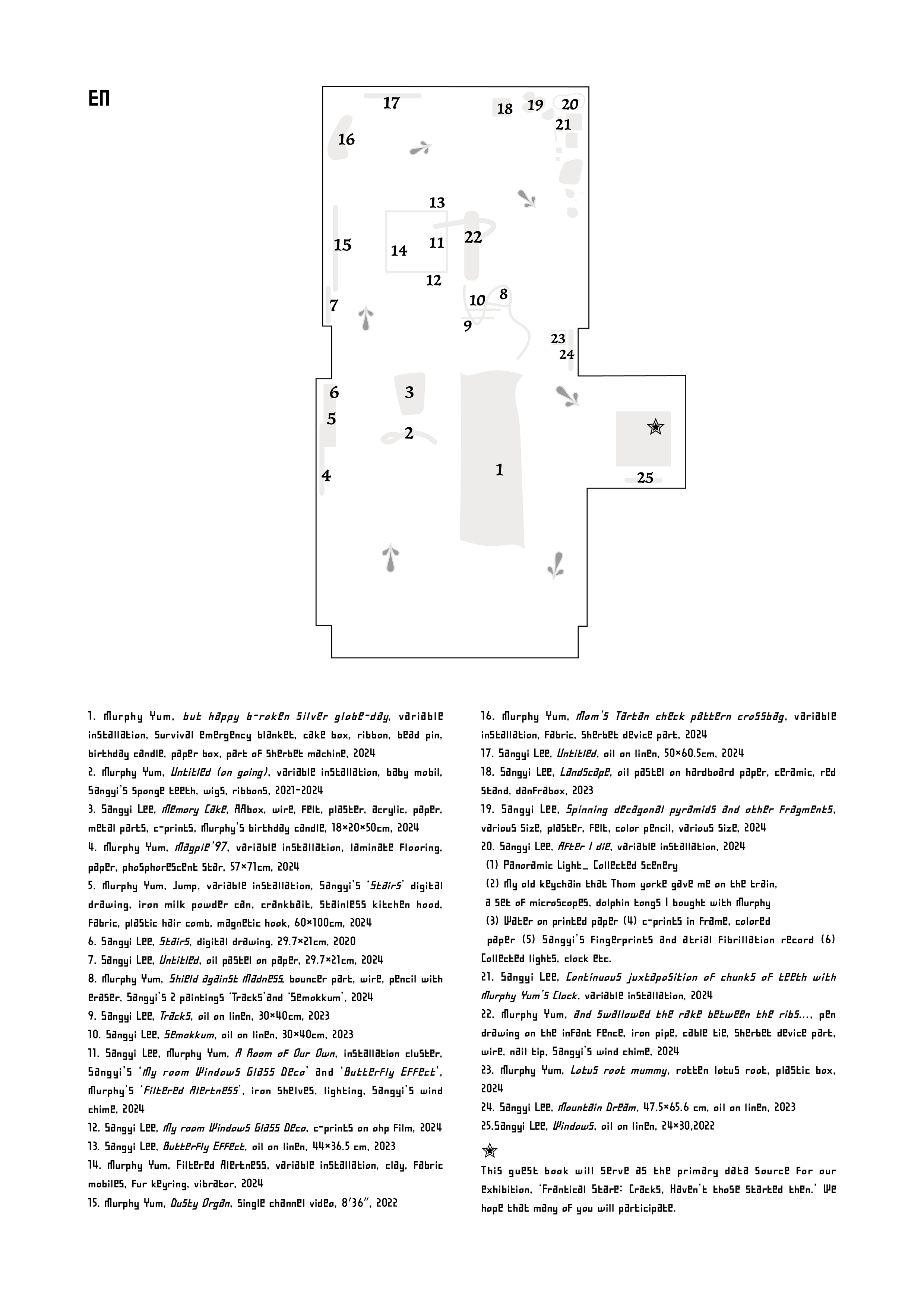

Frantical Stare: Cracks, Haven’t those started then, Spacepado 049_Archive

<광적 응시 : 균열, 그 때 시작된 것이 아닌가> 머피염, 이상이

(Frantical Stare : Cracks, Haven’t those started then)

장소 : 공간 파도 (서울특별시 마포구 성미산로 198)

일시 : 2024년 1월 15일 (월) - 27일 (토) 13:00 - 19:00

주관 : 공간 파도

기획 : 머피염, 이상이

< 광적 응시 : 균열, 그때 시작된 것이 아닌가 > 여는 글

우리를 압도하는 슬픔, 우리를 마비시키는 지연(retardation)은 또한 하나의 방패인데 때때로 가장 최종적인 것, 즉 광기에 대한 방패이다.- 줄리아 크리스테바, ‘검은 태양’

범죄 현장에서 누군가는 남겨진 증거나 범행 패턴을 통해 사건 당시로 거슬러 인과를 포착하고 역추적하거나, 어떤 이는 고독사 현장에서 유품과 특정 흔적을 청소하고 소독하며 고인의 당시 심리상태를 참작하고 익명의 죽음에 애도하고 통감한다. 신체가 증발한, 오로지 사물들의 침묵만이 진동하는 사건의 ‘장’에서 그들에 대한 응시가 만들어낸 ‘퇴행의(regressive)’ 정서를 포착하는 데에 흥미를 둔 두명의 작가 머피염과 이상이는 설치 문법을 통하여 ‘공간 파도’의 공간을 고독사 현장으로 환원해 본다.

책 ‘검은 태양’에서 줄리아 크리스테바에 따르면, 우울감에 휩싸인다는 것은 곧 모성의 단절, 즉 자궁과의 분리가 실패되면서 발생하는 감각이며, 이러한 상실에 대한 첫 경험은 지속해서 슬픔에 지배되게 한다고 설명한다. 그러나 그녀는 여기서 이 슬픔을 광기에 대한 일종의 방패로 설정하고, 슬픔을 소중히 간직할 권리를 제창하는데, 이는 우울한 이들에게는 대상이 없기 때문에, 비로소 슬픔만이 대체 대상(substitute object)이 될 수 있기 때문이다. 이러한 멜랑콜리아에 지배된 상태가 지속되면 우리는 치명적 *대양적 상태에 머물게 된다. 지속해서 논리와 멀어지고, 불확실하며 계속 요동한 채 뿌옇고 모호한 것들을 붙잡아두려 한다. 슬픔을 분노, 수치심, 망상과 같은 우울의 정서로 잘게 쪼개어 사물에 투영시킨다면, 우리는 그 막연한 고독의 질식에서 해방될 수 있을까.

* 대양적 상태 : <대양과 같은 느낌과 코뮤니스트 정동>, 재키 왕

머피염과 이상이는 각자 우울을 증폭시키던 이미지를 묘사하고 공유한다. 예컨대, 특수청소부의 고독사 현장 브이로그에서 목격한, 매트릭스에 끈적하게 굳은 사체 진액 위 즐비한 구더기 사이서 빛나는 고인의 치아 조각이라던가, 밤새 불면증에 시달리다 불현듯 떠올린 작은 이빨들이 병치된 환상 등이 그것의 단초가 되었다. 그로부터 두 작가는 멸망으로부터 환상에까지 이르는 동안 함께 겪은 이미지를 설치 내에서 즉흥적으로 엉겨 붙게 하고 서로 다른 가치들을 조형적으로 동질화시키는 실험을 꿈꾸었다. 와해된 정신구조, 특히 여성의 붕괴와 나락, 논리의 상실과 그것을 고집적으로 붙잡아두는 행위들을 통해 각자가 겪은 사물들을 꺼내놓고 엮어내 보려는 것인데, 이로써 알 수 없는 심연적 느낌, 설명하기 힘든 정서는 사물을 작동시키고, 병치하며 끼워내고 엮으려는 시도로서 더 선명히 직조되는 것이다.

따라서 죽음과 가까운 특정 장소를 묘사하려는 실험 속 두 작가는 다양한 몸이 된다. 모든 일들을 만들어버린 '신'의 몸이 될 수도 있겠고, 즉흥적으로 늘어져 있는 사물들 앞에서 '추적자'의 몸이 되기도 할 터며, 죽음을 겪은 '고인'의 몸이 되기도 할 것이다. 이들이 그러한 몸으로 데려온 사물은 실제로 그들이 특정 시절을 함께 향유해온 것들이거나, 방치되어 있다가 새롭게 꺼내어진 것들이다. 우리는 사건 현장이라는 가상을 매개로, 즉 누군가의 죽음 또는 나의 죽음의 현장을 만들어 냄으로써, 방치돼 있었던 어떤 대양적 느낌에 각자만의 제스쳐와 감각을 발현시키고 쉽게 증발하는 상실하는 이미지이자 환영을 붙잡는다.

결과로의 설치는 익명의 죽음과 그 전후를 어우르는 공간이 되고, 사물들의 헛된 움직임, 엉뚱한 곳에 놓인 기성품 등의 투영은 극복할 수 없는 심연의 슬픔을 유머와 조잡함으로 누락시키려는 시도가 된다. 이렇게 서로가 서로에게 작업방식을 헌정하고 기꺼이 의지하는 협업실험으로 하여금 두 작가는 서로가 다루던 매체 간 경계를 무르고, 사물을 둘러싼 정동(affect)의 극대화와 개인과 사물에 드리워진 정서적 유대의 장을 기대해 볼 수 있을 것이다.

이상이는

무의식에서 떠오르는 단상을 물질화시키는 것에 흥미를 둔다. 조각, 드로잉. 페인팅 등의 매체를 통해 탐험자로서 감각과 세계 간 미지의 연결을 탐구하며 주로 의식과 무의식의 상호작용, 집단 무의식, 꿈의 세계 등의 주제를 다룬다. 사물을 응시하는 것 으로부터 생겨나는 이미지들, 연속적인 잔상들을 서로 간 붙잡아두며, 이미지의 넘쳐남 속에서 '감각함'을 즐기고 다양한 시점 놀이를 통해 그만의 언어를 만들어낸다.

머피염은 길바닥이나, 어느 폐가나, 벼룩시장에서 고요히 먼지 쌓여가는 사물을 발견하고, 일단 수집해두며 이들이 필요할 때 서로의 기폭제, 지지체 등이 되는 설치군집을 형성하게 한다. 이로써 각 사물에 쌓인 맥락은 설치안에서 새롭게 서사를 형성해내고, 그 서사가 형성하는 순간의 이질감에 주목해왔다. 사물의 안팎으로 자꾸만 미끄러지는 논리체계들을 임시변통(makeshift)의 문법을 통해 그럴듯하게 수리하여 임시적으로 존재하게 만드는 설치는 무언가 엇나가 있는 개별 상태나 상황을 그러모아 이어내는 행위를 의미하게 된다. 다시 말하자면, 비디오 편집(montage), 덧대기, 잠시 감아두기, 붙여두기, 조여두기 등 구현하는 방법의 통일성을 꾀하여 막무가내로 보이는 임시변통적 (makeshift) 행위를 보다 선명하게 구축하도록 한다.

view

Murphy Yum’s ‘Jump’ (variable installation)& Sangyi Lee’s Digital drawing ‘stairs’

sangyi Lee

Sangyi Lee & Murphy Yum: A ROOM OF OUR OWN

Murphy Yum’s

'FiltErEd AlErtnESS' with sangyi’s wind chime

After I die, installation, sangyi Lee

Murphy Yum’s Shield against madness(installation)&Sangyi Lee’s Tracks(painting)

Murphy Yum’s Shield against madness

Sangyi Lee

murphy Yum

머피염, 이상이 작가 2인전 <광적 응시: 균열, 그때 시작된 것이 아닌가> 마지막 날 가다

_ 김남수 평론가 (nambutas Kim) 전시 인상글

사람 손 탔던 사물들, 기계들이 분리불안증을 앓듯 파닥거리는 이상행동을 하는 것은 유사 이래 사람들 눈길 거둘 때 어둠 속에서 일어나는 일이었다. 혹은 일어난다고 믿어지는 일이었다. 에코백 속에 고양이처럼 계속 옴죽이거나 말 안 듣고 떼쓰는 아이처럼 연신 뒤집어지거나 혹은 회전 오작동이 반복되면서 미세하게 다르게 박자 끊기를 하거나.

변덕이란 신의 것이라고 하는데, 눈길 거둔 사물들, 기계들도 그런 생명적인 짓을 한다. 그걸 전시장에서 유심하게 관찰하면서 관람자들도 그 짓에 연루된다. 이 사물들, 기계들의 소소한 광란극으로부터 약간의 낯설음, 오소소한 느낌에 젖으면서 동시에 이 응시가 매우 중독적이라는 것을 미처 깨닫지 못한 채 그 자세를 유지하는 것이다. 그러면서 옆에 나란히 걸린 그림들을 마주하는데, 바야흐로 암시적인 삼각형들의 향연이다.

이상이 작가는 그림 그리는 행위에서 복잡한 형태를 한눈에 보여주며 피어나는 장미처럼 사방으로 퍼져나가는 마음의 꽃, 그 꽃잎들의 섬세함으로 응답하는 것이 아니라 끝없이 유한한 존재의 무의식이 얼마나 무한한지를 드러낸다. 꽃이라고 한 것은 자기 정신의 자기닮음[self-similar]을 수행하는 무의식의 준동이다. 즉 언컨트롤드 컨트롤링[uncontrolled controlling]이라는 사태로서 현상학적인 무의식의 나래 펴기.

식별되지 않는 여러 형상들, 여러 기하학들, 그리고 그 어디에도 가닿지 않고 부유하는 상징들을 쏟아내고 배치하는 그림들이 이상행동 하는 사물들, 기계들의 불규칙한 리듬, 동작 이미지의 무리수적 리듬과 어울리는 것이 이 전시의 주요한 포인트라고 할 수 있다. 우리 마음 속에는 자기를 싸고드는 복잡한 회귀곡선이 있는데, 어느새 어둠이 내리고 순간 번쩍이는 소용돌이에 눈길이 머물 때 그 곡선은 섬광처럼 살아있다.

조금 더 응시의 조도를 클로즈업으로 높이고 관람자의 몸이 아래로 굽혀지면, 이제는 두 작가의 실존적인 영역으로 어느덧 진입한다. 사물들은 저마다 작고 치명적인 사연들을 갖고 있게 마련이고, 그 상태에서 사연들이 다른 사연들과 잇고 나란하다. 숨은 이야기들을 듣게 된다면, 저 작은 금속액자는 왜 저런 성냥 한 개피가 액자구조의 턱에 놓여있는지, 아남TV의 추억을 가진 이에게 아남 라디오라는 비슷하면서도 생소한 기계가 어떻게 말을 거는지 등등에 신경이 쓰이기 시작할 것이다.

오작동하는 사물들, 기계들에게 어둠 속의 빛을 비추면, 살아있는 듯이 수줍어한다. 계속 작동은 하면서 말이다. 그럴 때, 주기적으로 내래이션은 자판을 두드리면서 쓰는 일기처럼 AI의 목소리로 들려온다. 알아들을 것 같으면서도 막상 귀가 캐치하기 힘들 것 같은 톤으로, 내용으로. 늘 그 자리에서 복잡하게 얽힌 일상의 비밀스런 곡선들처럼.